送別的手招了又招,耳邊的叮囑一再重復:“千萬注意安全,平安凱旋!”

晨曦微露,隊員們離開家鄉,開啟極限挑戰。

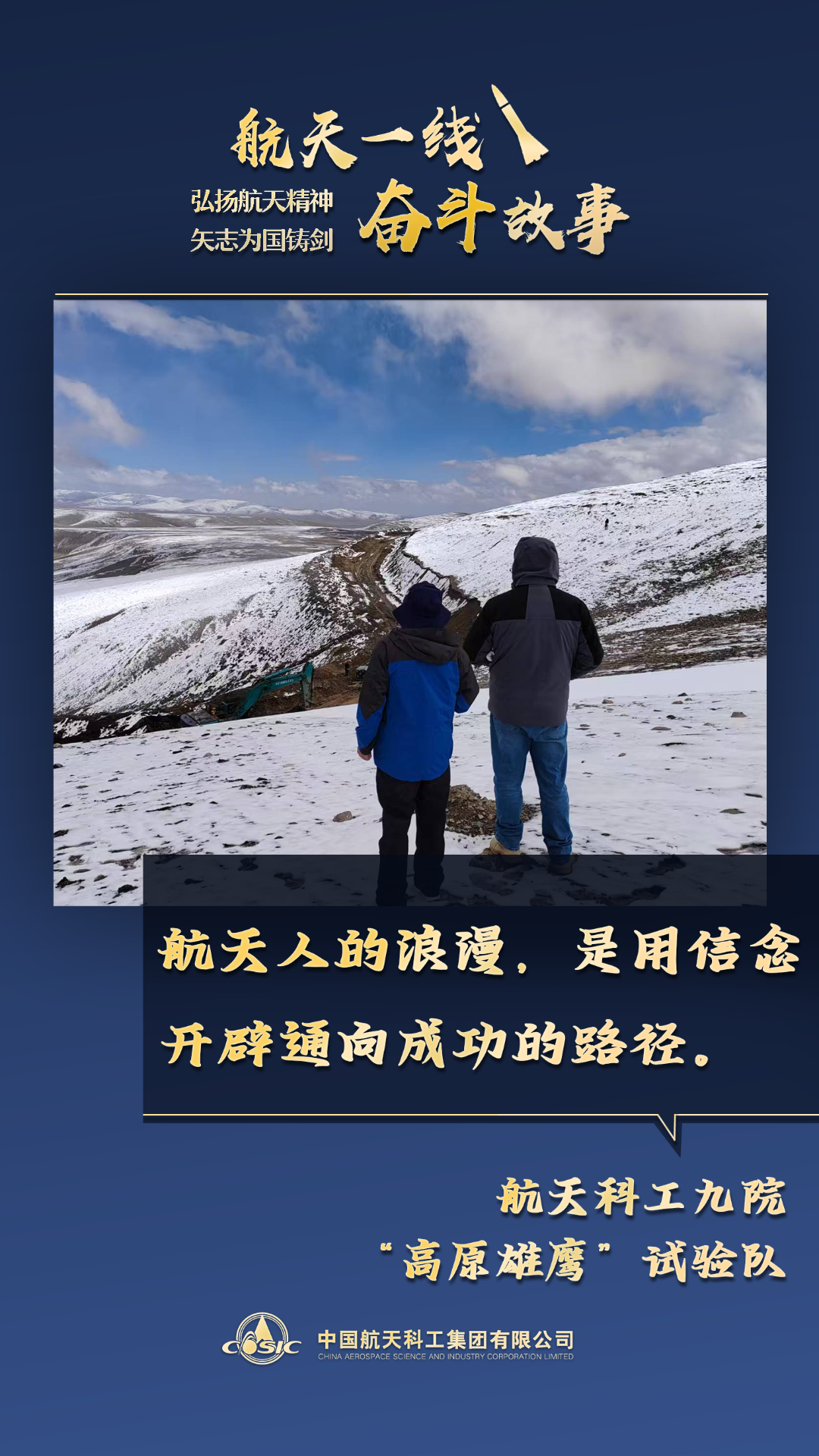

短短半年里,“高原雄鷹”試驗隊兩度深入高原腹地,在高海拔的陡峭山腰執行任務。那些在“生命禁區”的日子,航天勇士們將忠誠與擔當鐫刻在雪域穹頂之上。

“不要命了!

這可是高海拔!”

踏上高原,嚴峻的考驗即刻開始。

從駐地到高海拔的無人區試驗場,單程160公里。隊員們每日清晨6點出發,晚上8點返回,僅通勤就須耗時6小時以上。

零下20℃的嚴寒里,車輛沿著懸崖邊緣小心摸索。距離試驗場越近,氣象條件就越極端,強烈的高原反應讓人不由得胸悶、頭痛、嘔吐。

高原天氣詭譎多變,晴空轉瞬變為暴雪,能見度不足10米,車隊被困在半山腰。但隊員們缺氧不缺精神,以結冰的車窗為幕,借著手電的微光繪制流程圖,硬撐著研討方案。

抵達山頂技術陣地,狂風穿透一切保暖裝備,十分鐘就能把人“凍透”。平原上的每一個“輕而易舉”,在這里卻如同負重幾十斤,舉步緩慢而艱難。隊員們在反復地蹲起間不斷喘息。

危險!

遙測組組長余工為追回被狂風卷走的重要文件,在50度的冰坡上連滾帶爬地追趕,最終踉蹌而歸。

隊友哽咽著“罵”他:“不要命了!這可是高海拔!”

“文件……追回來了!”他喘著氣咧嘴笑笑。

在如此極端環境中堅持兩個月后,團隊還是不得不暫別高原。最后一次試驗結果不理想,沉重與不甘加劇著生理上的痛苦。

“沒有路,

我們就開出一條路!”

返回武漢后,團隊連續攻關數十天,完成歸零工作。

“破釜沉舟、不勝不歸!” 他們抱定決心,再上高原。

高原的初夏,晝夜寒風凜冽,午間烈日灼人,環境比上一次更加艱難——由于從駐地至試驗場的公路大修,通勤時間從6小時延長至近8小時。隊員們每天要提前一小時出發,抵達時已是滿身塵土、疲憊不堪。

更大的挑戰接踵而至:在高海拔地區,風雪無常,晝夜30度的溫差導致反復凍融,致使山路泥濘不堪。

試驗設備需要轉移至更高海拔的發射陣地,最后500米垂直爬升成了“絕望泥潭”,數十噸重的運輸車寸步難行。

“沒有路,我們就開出一條路!”隊長曹總斬釘截鐵。

次日,十余名骨干聯合工程車隊,用挖掘機牽引、裝載車助推,打響轉運攻堅戰。繃直如弦的鋼索緩緩拖動運輸車,隊員們則要忙著挖排水溝、回填干土強固路基,每進一步都在與“人類極限”作較量。

肺部灼痛、頭暈眼花,隊員不得不蹲在地上大口喘息。

挺住!隊員們輪番揮鍬掘進,每鏟幾鍬就歇一歇,緩一緩接著干。

就這樣,經過6天的艱苦奮戰,3輛重型運輸車終于成功抵達陣地。

“成功了!我們成功了!”

決戰前夜,肩負三大重要任務的陳總,拖著疲憊卻無比堅定的身軀,再次踏上征程,星夜馳援高原。

飛機落地,直奔現場。當他沉穩地說出那句“我們先復盤一下”,隊員們瞬間找到了“定海神針”……

序章翻過,正劇上演。

時間一分一秒飛速劃過,產品展開、系統調試、發射倒計時……

兩發試驗任務取得突破性成功!試驗隊乘勝追擊,又圓滿達成最終目標。

“成功了!我們成功了!”

消息傳來,壓抑已久的激情如火山般噴發,隊員們緊緊相擁,淚水混著臉上的灰塵肆意流淌,嘶啞的歡呼聲穿透云霄,在雪山之巔久久回蕩。

“這個項目首先是與競爭對手較量,其次是與自我突破較勁,最后還要與嚴酷的自然環境抗爭……”曹總的話道盡了艱辛。

世上沒有從天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。正是這群平凡人憑著“把不可能變一定能”的信念,譜寫了航天人“為國鑄劍”的壯美篇章。

一線手記:

在高海拔的“生命禁區”里,每一步行走、每一次呼吸都很沉重。這群航天人,沉默而堅定。他們每日長途顛簸,強忍高原反應,在風雪中堅持調試設備。走路、吃飯、追文件、挖泥潭……這些看似平常的行動,在缺氧環境下都需要付出數倍的艱辛。

沒有震天的豪言,只有埋頭解決問題的執著。成功時刻的那抹淚光與綻放的笑容,屬于他們——這些用最平凡的身軀,一遍遍驗算調試,托舉起航天強國夢想的人。(文/陳誠、龔曉茜、李冬梅 海報/張彤、杜宜桓)